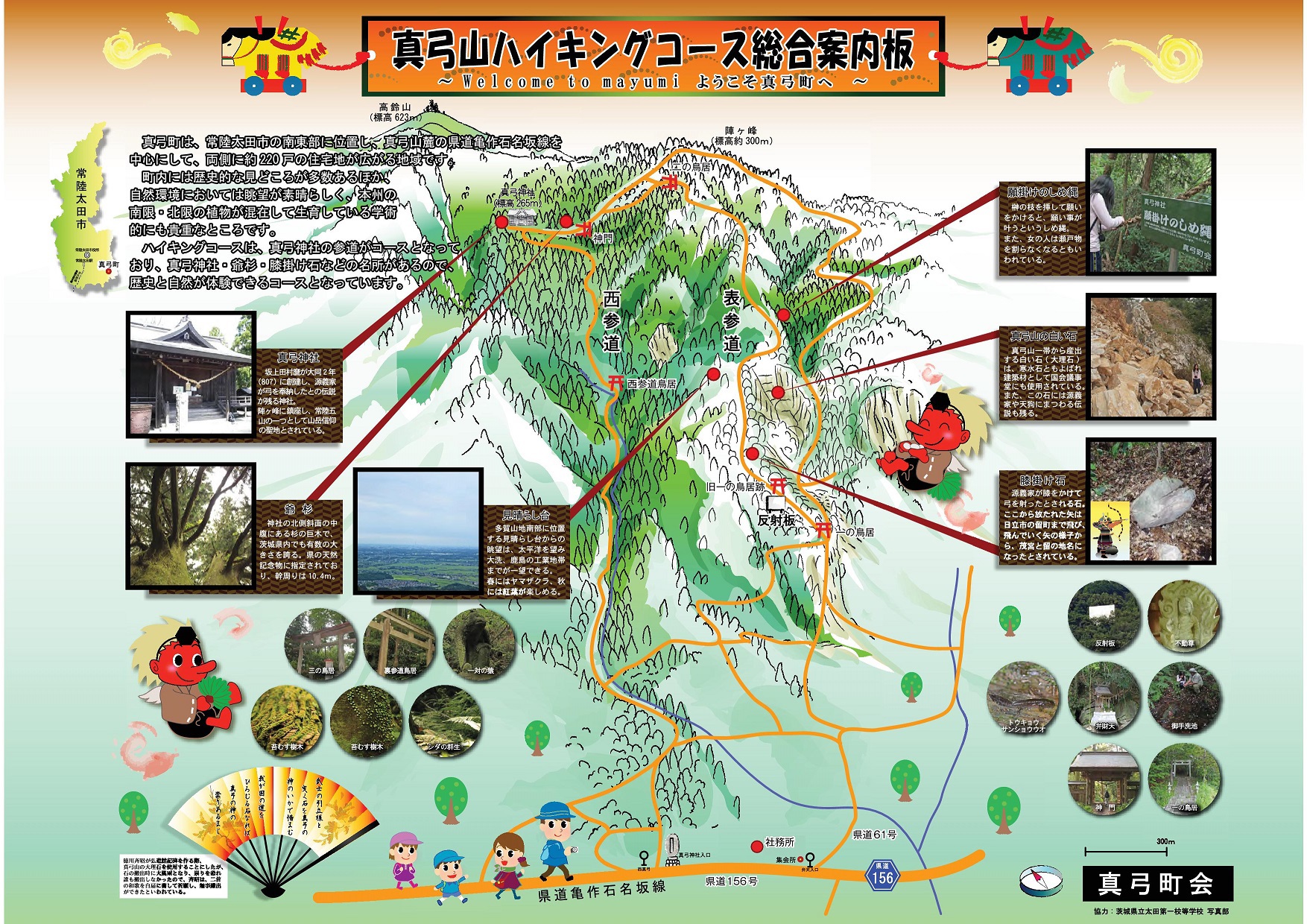

真弓山のふもとまでしか一般の車は入れません。神社の参道がハイキングコースとして整備されていますので、自然を満喫しながら徒歩でお越しください。比較的歩きやすい表参道を経由すると約120分、西参道からはちょっと急な坂道になりますが約30分のコースです。

真弓山ハイキングコースの詳細は下記よりダウンロードしてご覧下さい。

神社へ行くためには真弓山のふもとから山歩きをする必要があります。「表参道」と「西参道」のどちらからも行けますが、どちらもハイキングコースになっているので行きやすいでしょう。「表参道」は比較的ゆるやかで、「一の鳥居」「膝掛け石」や「真弓山の白い石」、「願掛けのしめ縄」又、おもしろい木(だきあう木・キスをする木)などがある見どころが多いコース。ただし時間は120分程かかります。「西参道」は比較的急ですが、鳥居から約30分で神社に到着でき、途中には「一対の猿」「二股の杉」があります。どちらを通るかはお好みで選んでくださいね。

もう一つのコースとして車の方またJR常磐線大甕駅西口から歩かれる方が利用するコース、日立の風神山(かぜのかみやま)から嶺沿いに神社まで歩く。風神山から約80分、駅から約130分コースがあります。

熊野神社

鎮座地

常陸太田市真弓町字十二所1406番地

祭神

伊弉諾尊・伊弉冉尊・泉津事解男命・速玉男命

由緒

養和元年10(1181)の創立という。初め十二所権現と号し旧瀬谷村の鎮守。元禄九年藩主徳川光圀が今称に改める

明治15年4月15日村社に列格され、大正元年12月23日(第242号)供進指定。

本殿は、寛文12年(1672)の造営(棟札)

境内神社

熊野本宮神社(伊邪那岐命)、稲荷神社(倉稲魂命)、諏訪神社(健御名方命)、八幡神社(誉田別尊)、

秋葉神社(軻遇突智命)、八坂神社(素盞嗚命)、疱瘡守護神社(月読命)

祭事

春季例祭 4月5日

御田植祭 旧6月24日

秋季例祭 10月19日

交通

JR水郡線・常陸太田線・常陸太田駅又は、JR常磐線大甕駅西口よりタクシー

明世神社

鎮座地

常陸太田市亀作町1349番地

祭神

伊弉諾尊・伊弉冉尊

由緒

創立年月日不詳。元禄4年藩主徳川光圀公上覧「これ上世の物、決して後世の及ぶところに非ず」と特製函に納めさせる。

同12年公命で現社号に改め、鉾一基を進む。同15年当社を再建した。現在の御本殿は、幕末天下に名を知られた大久保今輔が故郷の鎮守に多額の寄進をし、氏子と共に改築した。

明治6年4月1日村社に列格、大正2年3月27日(第164号)供進指定される。

境内神社

神明社(大日貴命)、大杉社(猿田彦命)、稲荷社二祠(倉稲魂命)、天満宮(菅原道真公)、鷺森社(月読命・保食命)、浅間社(木華開耶姫命)、星宮(天御中主命)、荒神社(素盞嗚命)

祭事

歳旦祭 1月 1日

春季例祭 4月 3日

秋季例祭 10月19日

春日神社

鎮座地

常陸太田市高貫町1131番地

祭神

武甕槌命・経津主命・天児屋根命・姫大神・誉田別命

由緒

元中4年(1387)武甕槌命・天児屋根命・姫大神を祭り春日明神と崇敬し。八幡宮は創立年月日不詳、各々御本殿は独立している。

元禄12年(1699)11月藩主徳川光圀公が春日神社を亀作村明世神社の境内に移し、八幡宮をその末社とした。宝永五年一村一祠を配祀するにあたり村人の強い要請で両社を本村中崎の神域に遷座した。正徳4年(1714)両社を造営、天保11年(1840)9月現神地に移す。

明治5年1月村社に列格同43年9月22日(第512号)供進指定

境内神社

諏訪神社(八坂富命・建御名方命)、日吉神社(大己貴命)、愛宕神社(軻遇突知命)、鷺森神社(月読命・保食命)、

稲荷社(倉稲魂命)、素鵞神社(素盞嗚命)、若宮八幡宮(大鷦鷯命)、厳島神社(田心姫命・瑞津姫命・市杵島姫命)、

近津神社(面足命・惶根命)、重殿神社(大己貴命)

祭事

歳旦祭 1月1日

春季例祭 4月7日

御田植祭 旧6月14日

秋季例祭 旧9月19日

卯の日祭 旧11月15日

- 高貫 春日神社参道

- 高貫 春日神社の杜・鳥居と参拝者駐車場

鹿島日吉神社

鎮座地

常陸太田市島町2235番地

祭神

武甕槌命・大己貴命

由緒

大同2年の創立(社伝)という。

明治6年6月1日村社に列格、明治41年12月17日(第753号)供進指定

境内神社

素鵞神社(素盞嗚命)、鷺森神社(月読命)、愛宕神社(軻遇突知命)一祠

祭事

春季例祭 4月9日

境内社御田植祭 旧6月6日

秋季例祭 旧9月29日

新穀感謝祭 11月3日 境内鳥居近くに大ケヤキがあり杉木を抱きかかえている 交通

JR水郡線・常陸太田線河合駅約三キロ